パーソナライゼーションとは? 概念と目的を理解し、具体的な手法を知る

「パーソナライズされた体験」という言葉は、デジタルマーケティングの世界で当たり前のように使われています。たとえば、コトラーの著書『マーケティング4.0』では、パーソナライゼーションはもはやそれ自体説明されておらず、やって当然のこと、顧客が求めて当然のこととして記述されています。

しかし、その言葉の定義はあいまいです。シンプルに言えば、Wikipediaにあるように「何かを個々人向けにカスタマイズすること」がパーソナライゼーションということになりますが、現在のデジタルマーケティングの世界で、具体的に何をすることなのでしょうか?

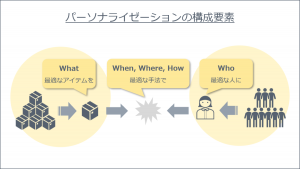

シルバーエッグ・テクノロジーでは、パーソナライゼーション(パーソナライズド・マーケティング)を、「消費者を集団として判断せず、個人レベルで最良の選択肢を提供すること」と定義しています。

いままでのセグメンテーション・ターゲティング手法ではなく、個人ごとにユーザーを理解し、提供する情報(商品やコンテンツ)をカスタマイズして提供すること。また、情報の届け方(いつ、どうやって、どのように)も、ユーザー個人の状況に適したものにすること。そして、情報を「選び出す」という体験を、ユーザーに提供できていることこと。これらをサービスの中で実現することで、真にユーザーに寄り添った「パーソナライズされたサービス」が実現できます。

それぞれの実現方法を理解する前に、まずその目的とメリットについて、パーソナライズされた“製品”について例をとって見てみましょう。

パーソナライゼーションがもたらすもの

パーソナライゼーションはなぜ求められるのか? いま誰の手にもあるだろうパーソナライズされた製品の特性を見てみましょう。スマートフォンです。

スマートフォンは、同じハードウェアに同じOS、そしてほぼ同じソフトがインストールされたコモディティ製品です。しかし、ユーザー自身が使いたいソフトウェアを選んでインストールし、データを蓄積し、特にSNSのようなコミュニケーション・ソフトウェアを使いこなしてゆくことで、1人ひとりにとって使いやすい「パーソナライズされたもの」に変化していきます。

「スマホがないと生きていけない」と言われるのは、単にスマホが便利だからではありません。それがパーソナライズされ、消費者一人ひとりの人生に寄り添ったものになってしまっているからです。

ビジネスの視点で言えば、パーソナライズされた製品、そしてパーソナライズされたサービスは、短期的な商品の売上向上を目的としたものではありません。消費者に寄り添い、より長く、繰り返し使ってもらうことで、継続的な利益を得るための施策と言えます。LTV(ライフタイムバリュー)の向上こそ、パーソナライゼーションの目的です。

スマートフォンは、原則としてユーザーが自らどんなアプリを導入し、どう使うかを決めてパーソナライズしていきます。中にはパーソナライズされた化粧品のように、肌のデータから自動的に化粧品の色や機能を調合するようなものもあります。デジタルサービスでも、自動化が前提です。Netflixのような大手動画配信サービスは、ユーザーに応じて自動的に画面に並べるコンテンツのラインナップを変えることで、サービスの体験を、パーソナルなものにしています。

パーソナライズド・マーケティングとは、この「自動的にパーソナライズする」仕組みを考え、運用することです。何かを求める人に対して、最適なモノを、最適な手法で届けることができれば、消費者はそれを自分のためのサービスとして受け入れ、愛着を示します。

適切なアイテムを選んで届ける

パーソナライゼーションの核となるのが、個人にとって必要なアイテムを選び出して届けることです。届けるアイテムが商品なのか、情報(コンテンツ)なのかは、業態によって多様です。SNSで言えば、自分が選んだユーザーやグループのコンテンツに加え、アルゴリズムが判断したそれに近しいコンテンツが、画面に流れてきます。アパレル店で言えば、なじみの店員が自分の体形や趣味に合った商品のセットをひと揃え用意してくれます。

実店舗では伝統的に店員のスキルで行われてきたパーソナライゼーションですが、デジタルサービスの世界では、膨大なユーザーデータを分析しニーズを予測することで実現できます。

おなじみの手法は、ユーザーの属性情報を使ったターゲティングです。性別や年齢、アンケートによって回答された個人の関心や好みなどをもとに、その人に届ける情報をカスタマイズすることができます。

しかし属性情報ターゲティングで、完全に「パーソナル」なサービスを作ることは困難です。理論上は、属性データを無数に掛け合わせてゆくことで個人の嗜好に迫ることはできますが、それは現実的ではありません。限られた属性情報をもとに提示されるアイテムは、誰であれ常に同じものになります。

また、固定的な属性情報は、ユーザーの嗜好の変化に対応しません。現実のビジネスの場では、「男性だが、今日はプレゼントのために女性ものを探している」とか「ファッションの好みが変わって、先月“好き”と答えたはずの商品に関心を示さなくなる」といったことは、よく起こります。

個人レベルで最適化されたアイテムを届けようとするなら、ユーザーの行動情報(ビヘイビア)の分析が必要です。自己申告された個人の属性情報に比べ、ユーザーの「今見ているもの」「過去に買ったもの」「今向かっている場所」といった行動情報は、ユーザー自身の真の欲求を反映していることが多く、また非常に多くのデータを容易に取得し、組み合わせて分析することになりますから、より精密な個人の嗜好・ニーズの予測をすることが可能です。

ただ、その実現には高度なアルゴリズムが必要です。現在普及しているレコメンドエンジンはその筆頭です。現在より1世代前の、20世紀末のAI研究から生まれたこのコンセプトは、その後四半世紀にわたり機械学習技術の進歩とともに発展し、現在は高精度かつ短時間で顧客のニーズ分析を行えるものとなっています。

最適な手法で情報を届ける

最適なアイテムを選び出す一方で、適切な届け方を選び出すことも、パーソナライゼーションには必要です。

ユーザーが必要にしていた情報も、タイミングを逸せば無価値になります。たとえば、すでに購入した商品と同じカテゴリの商品を購入直後にプッシュされても、迷惑なだけで、ブランドやショップへのロイヤリティどころか、反発を生み出します。誰もが経験しているこの広告トラブルは、サードパーティによる広告配信の構造を考えればどうしようもない部分もありますが、せめて自社サービスの中では防いでゆかなければなりません。

そのために、CRMやマーケティング・オートメーションなどの手法が進化してきました。顧客個人の購買ステージに応じて、適切なコンテンツをメールなどで選択的に配信できるようになっています。購買を迷っている段階、購買直前、直後、そして1年後と、段階によって提供するコンテンツを変えれば、顧客は自然とそれを「自分のためのもの」と認識し、ロイヤリティは高まります。

また、ユーザーのライフステージに応じて提供する情報を仕分けることも可能です。金融業や行政サービスではこの手法が重要になります。教育サービスでも、ユーザーの学習レベルに応じてコンテンツの提供の仕方を細かく変えることが求められます。

ただ、この「手法の最適化」は、それ自体で完全なパーソナライゼーションにはなり得ないということも認識すべきでしょう。結局それは、前述の属性に応じたターゲティングと同じで、ステージごとに切り分けたユーザー集団に応じて、ざっくりと提供手法やコンテンツを切り替えているに過ぎないからです。

CRMやMAといったマーケティング支援ツール、またメールやチャットなど、様々なエンゲージメントツールを使った「情報提供手法の最適化」と、行動情報ベースのアルゴリズムに基づいた「提供するアイテムの最適化」技術と組み合わせることで、より完全なパーソナライゼーションが実現します。

“選ぶ権利”を、顧客の手に

このように、ユーザー(消費者)一人ひとりに対して、適切に選ばれたアイテム(商品・コンテンツ)を適切な手法で届けることは、現代のデジタルマーケティングにおいて困難なことではなくなりつつあります。ツールを組み合わせて運用することで、スマホやPCの画面に現れるサービスの画面を個人に最適化し、一人ひとりにとって使いやすいサービスを作ることができます。AmazonやNetflixのように高度にパーソナライズされたサービスの構築は、より多くの企業で実現可能なものになっているのです。

ただ、1点注意したいのは、どんなに高度にパーソナライズされた情報も、“押し付け”になってしまってはユーザーから拒まれる、ということです。

例えば、何らかの手法でユーザーが「いま、のどが渇いている」という情報を企業側が得て、アルゴリズムが過去の嗜好からサイダーが飲まれる確率が高いという予測を立てたとします。しかし、そこから提示される情報が「飲むならコレ! ○○社の××サイダー最高!」というメッセージ“だけ”になってしまったら、ユーザーはそれをどう感じるでしょうか?

パーソナライゼーションとは、個人に寄り添い、心地よく感じてもらうことで、LTVを高めるマーケティング手法です。個人が心地よく感じるポイントとは、自分自身が何かを「選んだ」という体験にあります。

よって、いかに高度な技術で個人の嗜好に即したアイテムを選び出したとしても、たった1つのアイテムを提示するだけでは、良い体験になり得ません。常に複数の選択肢をユーザーに対し提示し、何を選ぶかの最終判断をユーザーにゆだねることで、パーソナライゼーションは完成するのです。

裏を返せば、パーソナライゼーションとは企業側が「売りたいものを売る」ためのマーケティングではありません。むしろ、商品選択の機会をユーザーに委ね、企業側はそのサポートに徹することで、ユーザーの長期的な信頼を勝ち得ていくための施策と言えます。

たとえば、機械学習技術を使ったパーソナライゼーションの手法を使えば、いままで売れ残り気味だったロングテール商品を潜在的に好む顧客にアピールし、在庫を掃かせることはできるでしょう。また、新製品をマッチしそうな顧客に積極的に推薦し、早期の売上を実現することも可能です。

しかし、いずれの場合も、「その商品・コンテンツが、ユーザーにマッチしている」という大前提があっての話で、「多少のハレーションはあっても、とにかく在庫を売り切れ!」という命題に直接的に応えるものではないと認識すべきです。パーソナライゼーションとは、強引で画一的なマス・マーケティングへのアンチテーゼなのですから。

パーソナライゼーションは、デジタル化した世界で、かつての商店と顧客のような人間的な関係性を取り戻す行為と言うことができます。そのためには、すべてをアルゴリズムにゆだねて情報を自動的に押し付けるのではなく、どこかに人間的な抑止を残し、ユーザーが本当に「心地よい」と思える体験を見極める(チューニングする)ことが重要となります。

(文:園田 真悟)